下载中心

快速入口

下载中心

快速入口

2020年11月11日,新修订的《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)由全国人大常委会第二十三次会议正式表决通过,修订后的《著作权法》共六章、六十七条,自2021年6月1日起施行。此次修订距上一次修订刚好十年。十年间,科技的飞跃发展,为作品传播和文化产业带来了翻天覆地的变化。《著作权法》的修订是满足现实的需要,也是对司法实践成果的吸收。结合实践,本文对新修订的《著作权法》的八大亮点,作如下解读。

一、增加惩罚性赔偿制度,明确法定赔偿数额下限为500元,上限提高至500万元

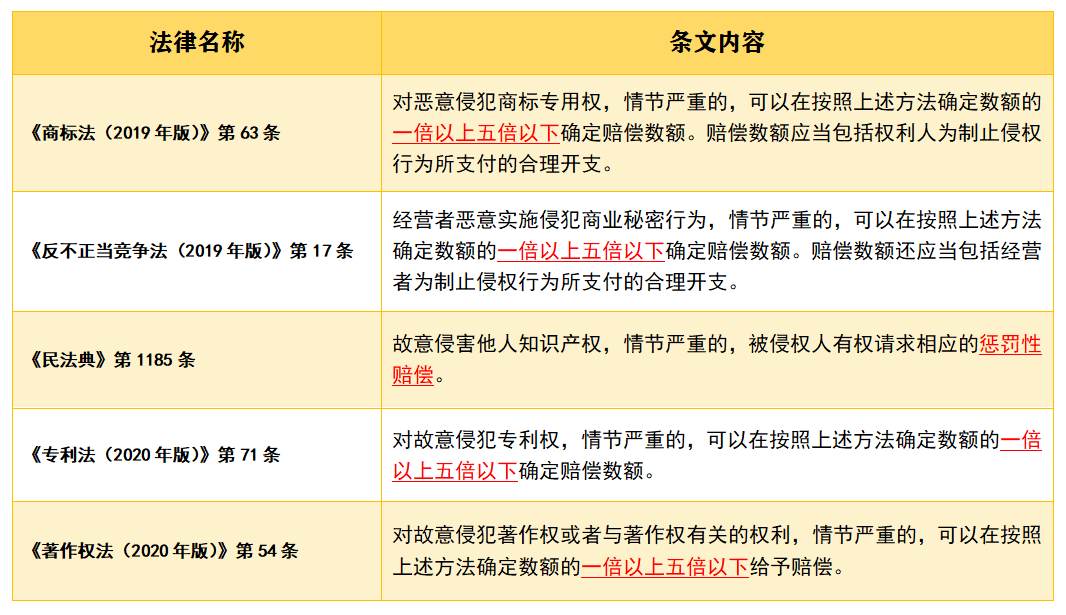

新《著作权法》规定,“对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。”这一规定与《民法典》第1185条规定的知识产权惩罚性赔偿一脉相承,与《商标法》第63条、《专利法》第71条、《反不正当竞争法》第17条基本一致。《著作权法》中增加惩罚性赔偿制度,意味着在知识产权领域惩罚性赔偿制度已经较为全面的建立(见下图)。

那么,惩罚性赔偿制度在著作权案件中应当如何适用?

根据最高人民法院出版的《民法典理解与适用(侵权责任编)》(P191-201)的理解,知识产权侵权赔偿仍要坚持“以补偿救济为原则,以惩罚性赔偿为补充”。惩罚性赔偿是高压线,防止司法不当干预市场经济活动。司法实践中,应当在当事人主张适用的前提下,根据惩罚性赔偿适用的构成要件进行适用、论证。

此外,此次修订明确了侵犯著作权的法定赔偿数额下限为500元,上限提高到500万元。这一规定在此前的一审、二审公开征求意见稿中并未涉及。这一规定,有利于遏制现阶段图片、字体等类型纠纷频发但赔偿金额过少的侵权现象,推动社会形成尊重版权,尊重创新创造的氛围。

二、新增“视听作品”类型,为互联网文化产业健康发展护航

新《著作权法》将“电影作品、电视剧作品及其他视听作品”“电影和以类似摄制电影的方法创作的作品”统一改称为视听作品。这种变化反映了产业界迅速发展对著作权带来的挑战,如短视频、网络游戏直播、网络游戏画面如何定性等;再如,音乐喷泉、灯光秀、烟花秀等如何定性的问题。这些问题的出现,催生了视听作品的立法。

但是,新《著作权法》并没有对视听作品的定义及构成要件作出规定。解决此问题还需在实践中总结裁判要点、逐渐形成共识。同时,也应防止视听作品作为单独客体类型后的泛化适用。

三、合理扩张广播权和广播组织权范围,痛击网络直播侵权乱象

“广播权,即以有线或者无线方式公开传播或者转播作品,以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利,但不包括本款第十二项规定的权利;信息网络传播权,即以有线或者无线方式向公众提供、使公众可以在选定的时间和地点获得作品的权利。”

修改信息网络传播权和广播权的定义,回应了当前较为突出的网络直播著作权侵权问题。通过本次修法,不论是体育赛事网络实时转播、网络直播、网络定时播放抑或是网络主播未经许可翻唱、挂播他人作品的行为,均可以依法对其进行规制。

四、修改作品定义,作品客体类型开放

十年来,信息网络技术飞速发展,文化产业也随之发生巨大变化,作品传播方式与过去相比变化很大。修订前的《著作权法》仅列举八种具体作品类型,而对于作品的定义是在《著作权法实施条例》中进一步做出了解释。本次修订首次以法律的形式明确了作品的定义,并将“法律、行政法规规定的其他作品”这一兜底条款修改为“符合作品特征的其他智力成果”,突破了作品类型法定原则,形成作品客体类型开放的格局。

五、明确合作作品的著作权归属

新《著作权法》对合作作品进行了修改,即“两人以上合作创作的作品,著作权由合作作者共同享有,通过协商一致行使;不能协商一致,又无正当理由的,任何一方不得阻止他方行使除转让、许可他人专有使用、出质以外的其他权利,但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。没有参加创作的人,不能成为合作作者。”

合作作品突出强调有共同创作的主观意图和实质性的创作行为,如果仅是对原作品做一些简单的辅助性工作,不能认定为合作作者。这样规定,一方面尊重当事人意思自治,另一方面,无正当理由不得妨碍作品的正常传播,所得收益归所有的合作作者。这既保障了作者的经济收益,又不妨碍作品的正常传播流通。

六、规定演员职务表演权利归属

新《著作权法》增加了演员职务表演,即演员为完成本演出单位的演出任务进行的表演为职务表演,演员享有表明身份和保护表演形象不受歪曲的权利,其他权利归属由当事人约定。当事人没有约定或者约定不明确的,职务表演的权利由演出单位享有。

相较于演出单位,演员一般较为弱势,因此应当从立法上对演员的权利予以强化,突出表演作品的人身属性。同时,明确演员除表明身份和保护表演形象不受歪曲权利外,其他权利也可以进行约定,并非当然归演出单位享有。尽管立法上作了有利于保障演员权益的倾斜,但能否真正得到保障还有待实践检验。

七、明确著作权集体管理组织是非营利法人,规范管理,信息公开

依法设立的著作权集体管理组织是非营利法人,被授权后可以以自己的名义为著作权人和与著作权有关的权利人主张权利,并可以作为当事人进行涉及著作权或者与著作权有关的权利的诉讼、仲裁活动。

著作权集体管理组织根据授权向使用者收取使用费。使用费收取标准由著作权集体管理组织和使用者代表协商确定,协商不成的,可以向国家著作权主管部门申请裁决,对裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼;当事人也可以直接向人民法院提起诉讼。

著作权集体管理组织应当将使用费收取和转付、管理费提取和使用、使用费未分配部分等情况定期向社会公布,并应当建立权利信息查询系统,供权利人和使用者查询。国家著作权主管部门应当依法对著作权集体管理组织进行监督、管理。

新增的规定,对著作权集体管理组织提出了更高的要求,在定性上其属于非营利法人,不得以营利为目的进行著作权的管理。而收费标准以协商为主,协商不成的可以申请裁决或诉讼。著作权集体管理组织需要加快建立权利信息查询系统,完善我国著作权许可交易的短板,同时,信息透明公开,接受公众监督。

八、凸显对阅读障碍者的关爱

新《著作权法》中,增加“以阅读障碍者能够感知的方式向其提供已经发表的作品”为合理使用的法定情形,凸显对残障人士的关爱,体现著作权修法的人文关怀和温暖。同时,新《著作权法》将盲人改为阅读障碍者,并且不再限制作品类型,让阅读障碍者能感知的方式使用作品,让残障人士在立法上得到更多的关爱,有更多的机会享受到多姿多彩的文化。相信立法的善良会带动社会的善良,将来会有专业的机构为残障人士服务,让他们以他们能感知的方式感知到不同类别的作品。

九、结语

法律的修改并非追求所有人的满意,而仅仅是平衡各方利益。知识产权法这一点尤为突出。被誉为“十年磨一剑”的著作权法已经成品,而如何解释条文是所有著作权应用者的首要学习任务。相信,随着知识产权共同体的不懈努力,对《著作权法》核心概念、核心法条、核心条款将会有逐步共识的理解,在解释中推进著作权法理论和实践水平的提升。

(来源:中国民商法律网、知产力)